2024年度テーマプロジェクト発表会 教員レポート

2024年度のテーマプロジェクト研究の最終発表会が、2025年1月11日(土)に開催されました。2024年12月28日に神戸大学名誉教授である加護野忠男先生が急逝されたため、発表会に先立ち、1分間の黙とうを捧げさせていただきました。例年、加護野先生には、テーマプロジェクト研究の最終発表会の審査員をご担当いただいてきました。先生は、常々「最終発表会で、学生が調べたあまり知られていない企業の話を聞くのが楽しみだ」と仰っておられ、今年度も、審査員をお引き受けいただいておりました。担当教員としては、今年度の学生の研究成果を先生に聞いていただくことができず、大変残念に思っております。黙とうを通じて、その場にいた全員が、加護野先生の遺志を引き継ぎ、さらに発展させることを心に誓いました。

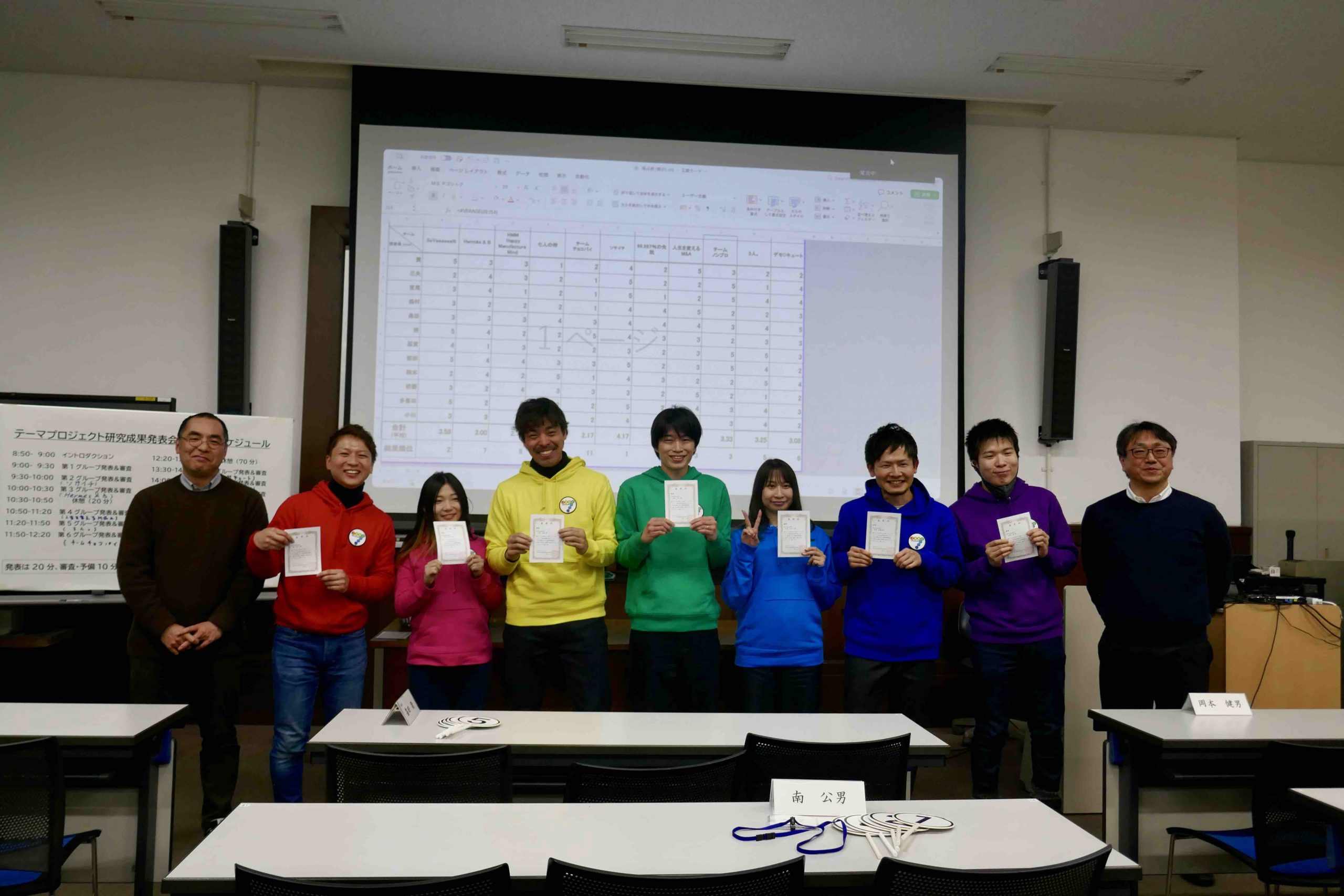

今年度の最終発表会では、5名の教員(黄先生、畠田先生、三矢先生、宮尾先生、森村先生)と7名のシニアフェロー(岡本さん、小川さん、多喜田さん、延賀さん、前田さん、前薗さん、南さん)の計12名に審査員をご担当いただきました。審査員の方々には、休日返上で、長時間お立会いいただき、適切な審査と建設的なフィードバックをしていただきましたこと、この場を借りて、お礼申し上げます。

金賞受賞チーム「ソサイチ」

研究タイトル「中小企業における人材多様性の意外な効果」

金賞を獲得したのは、チームソサイチの皆さんです。このチームのテーマは、中小企業における人材多様性の効果です。中小企業における人材不足が、深刻な社会問題となる中、多くの中小企業では、同業種の経験者など即戦力となる人材をいかに採用するかということに注力しているようです。これに対して、このチームは、コロナ禍をたくましく乗り越えた中小企業において、業界未経験者など多様な人材が活躍していることに着目し、「⼈材が多様な中⼩企業は なぜ危機を乗越えられたのか︖」という問いを設定しました。この問いに対する答えを得るべく、このチームは、リゲッタという大阪の靴メーカーを取り上げ、社長をはじめ複数の従業員を対象に、丹念なインタビュー調査を実施しました。この研究では、中小企業が人材の多様化を図ることには、直接的効果と間接的効果があると主張されています。直接的効果とは、多様な人材が共に働くことで、常識外の挑戦的な活動が促進されることです。また間接的効果とは、人材の多様化によって、理念の浸透が進み、エンパワーメントを促進することです。このチームは、中小企業が人材の多様化を図ることで、直接的効果と間接的効果が得られ、その結果として、危機を克服するためのレジリエンスが高まると結論付けています。一般に、人材の多様化は、リソースに余裕のある大企業が行うことで、その余力がない中小企業には縁遠いことのように思われがちです。こうした常識に対して、このチームの研究成果は、中小企業においても、人材の多様化を図ることに様々なメリットがあることに気づかせてくれます。リサーチクエスチョンの設定、先行研究の参照、ケースの選択、丹念なインタビュー調査、抜群のチームワーク、綿密に準備されたプレゼンなど、いずれをとっても、文句なしの金賞でした。

※金賞チームインタビュー記事はこちらからご覧ください。

銀賞受賞チーム「SeVeeeeeeN」

研究タイトル「中小企業における新規事業創出」

銀賞を受賞したのは、SeVeeeeeeNの皆さんです。このチームは、中小企業が行う新規事業の黒字化をテーマとして研究を行いました。主力事業に依存しがちな中小企業において、新規事業の立上げは長年叫ばれてきた経営課題です。しかし、今日においても、黒字化に成功している新規事業は、かなり限定されているようです。こうした中、このチームは、ソーシャルビジネスを行う株式会社ボーダレス・ジャパンという会社に注目します。ソーシャルビジネスといえば、収益性よりもその社会的意義が注目されがちですが、この会社は、創業17年で50の新規事業を立ち上げ、その70%超で黒字化を実現しているという、まさに「そんなバカな!?」を体現しているような会社です。

この研究では、この会社の9事業に携わる11名を対象とするインタビュー調査を実施することで、新規事業の黒字化の背後にあるマネジメントを解明することを試みています。この研究によれば、この会社では、全社員の“我が事化”をすることで、冷静な戦略立案と情熱的な実行が可能となっているようです。また、そうした冷静な戦略立案と情熱的な実行が、全社員が共有する戦友としての関係性によって支えられていることを見出しています。関係者に対する丹念なインタビューが、このチームの主張の説得力を増しており、「バカなる」の見本のような研究となっています。ソーシャルビジネスというだけで収益性や黒字化は後回しにされがちですが、このチームの研究成果は、それらにこだわることが、ソーシャルビジネスの黒字化や持続可能性を促進することを示唆しており、大変興味深いです。

銅賞受賞チーム「人生を変えるM&A」

研究タイトル「中小企業M&AのPMIにおける無形資産の評価とマネジメント」

銅賞を受賞した一つめのチームは、人生を変えるM&Aです。このチームは、近年事業承継の手段としても注目されている中小企業M&Aに伴うPMI(Post Merger Integration)の問題を取り上げました。この研究のユニークな点は、買収される企業の土地や設備といった有形資産が注目されがちなM&Aにおいて、無形資産や社会情緒的資産にフォーカスを当てて、「中小企業M&Aで成功している買い手企業は無形資産を継承し改革したのか?」「成功している買い手企業は無形資産をどのようにマネジメントしたのか?」と問うていることです。このチームは、M&Aにおいて無形資産や社会情緒的資産が重要な役割を果たしている2つの企業(飯田グループと三陽工業)をケースとして取り上げ、買収した側の経営者のみならず、買収された側の経営者に対しても、丁寧なインタビューを実施することによって、問いに対する答えを導出しています。本研究の研究成果は、中小企業のM&Aにおいて、買収された企業の何を変えて何を残すべきかについて、無形資産や社会情緒的資産といった観点から重要な示唆を与えてくれています。

銅賞受賞チーム「チームノンプロ」

研究タイトル「地方型MaaSはどうすれば上手くいくのか?」

銅賞を受賞したもう一つのチームは、チームノンプロです。このチームは、インフラ企業や公的組織に所属するメンバーから構成されることもあって、よりよい地域社会を実現したいとの想いで、MaaS(Mobility as a Service)を取り上げています。MaaSは、テーマプロジェクトでもしばしば取り上げられるテーマですが、この研究の独自性は、収益の見通しが立てにくいと言われる地方型MaaSを研究対象としていること、自治体や複数の民間企業による協働関係に焦点を当てていることの2点にあります。この研究では、現在も取り組みが継続されている京丹後MaaSと取り組み自体が中止された西播磨MaaSという対照的な2つのケースを比較することによって、問題意識の種類、目標との関係性、地域との関係性の3点において、両ケースに違いがあったことを見出しています。特定の自治体や企業だけでは成し遂げられない大規模な事業プロジェクトの多くが失敗する中で、この研究は、利害の異なる複数のプレーヤー間の協働が著しく困難であることを改めて明らかにするとともに、それを克服するための方策について実践的な示唆を提供してくれています。

本年度の入賞した4チームのうち、3チームが中小企業を研究対象としたものとなりました。この他にもいくつかのチームが、中小企業を研究対象として取り上げています。こうした背景には、日本の経済や社会に果たす中小企業の役割やその持続可能性に対して、社会的な関心が高まっていることがあるように思われます。

他方、大企業を研究対象として取り上げたチームは、残念ながら低迷してしまったようです。その原因の一端は、これまで多くの研究が行われてきた大企業について、ユニークな問いを発することに苦戦したこと、大企業においてアクセスや情報開示のハードルが高いことなどにあったように思います。ただし、中小企業の役割が注目されるからといって、大企業の役割が小さくなることはありません。また大企業の経営がおかしくなれば、多くの中小企業が深刻な危機に陥ることにもなるのです。長年、神戸大学MBAコースの重要なミッションとなってきたのは、産業界をリードする大企業の次世代経営人材を育成することです。次年度以降、今日の大企業が抱える課題に、果敢にチャレンジするチームの出現に、大いに期待したいと思います。

最後に、本授業の担当教員として、どうしても指摘しておかなければならないことがあります。テーマプロジェクト研究では、多様な背景を持つ社会人学生が、緊密なグループワークを行い、優れた研究を行うことが求められます。真剣に議論を交わすあまり、時には、チーム内でコンフリクトが生じることもあります。今年度は、いくつかのチームで生じたコンフリクトが、メンバー間の人間関係を悪化させるといった事態が起こりました。多様性の時代において、コンフリクトは創造性の源泉であり、必ずしも悪いものではありません。この授業を通じて、多様性から生じるコンフリクトの対処法についても学んでほしいと強く希望します。

(文責:梶原 武久)