2025年度ケースプロジェクト発表会 教員レポート

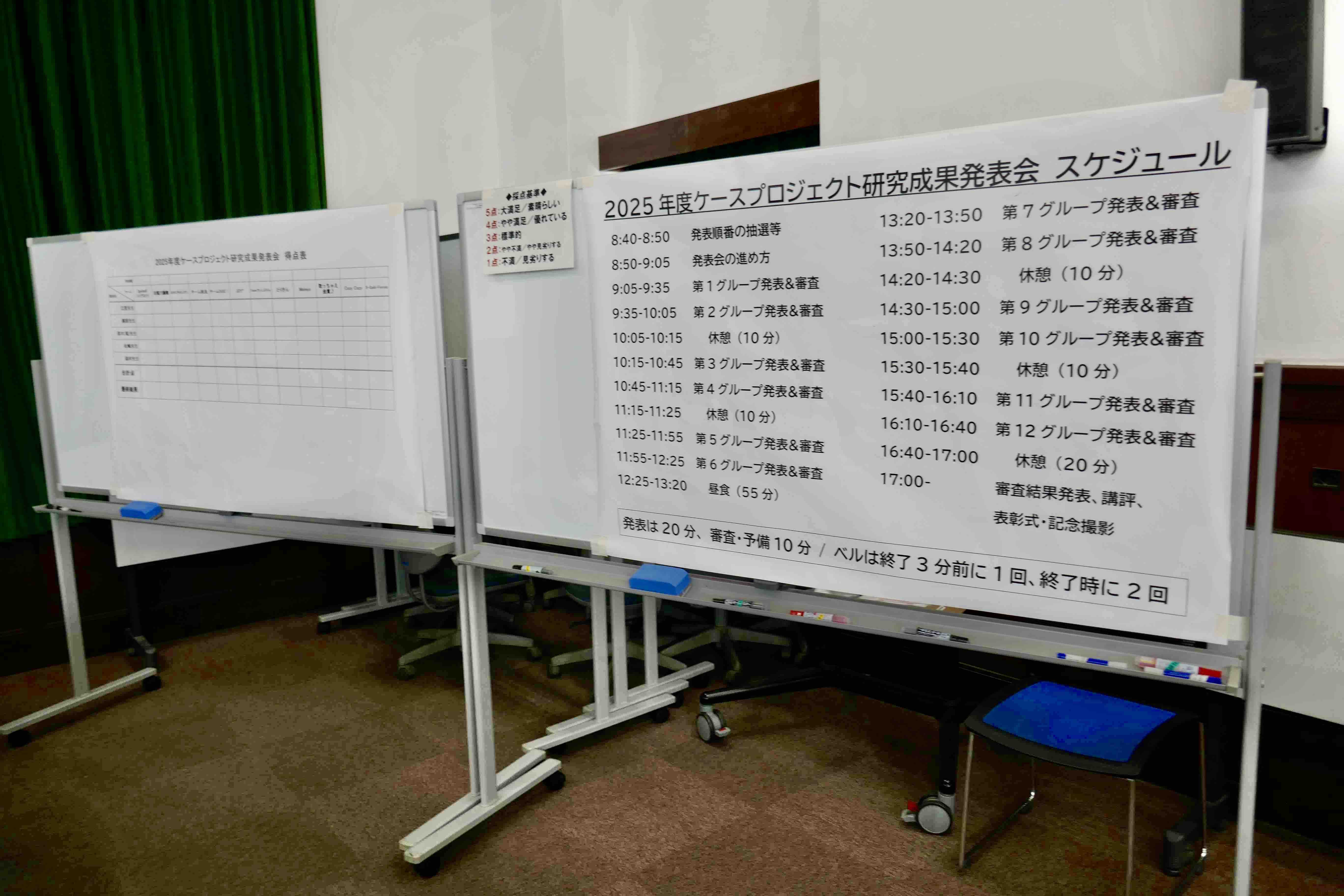

2025年度のケースプロジェクト研究の成果発表会が8月2日に行われました。

「Derailment revisited:日産はどこで何を間違えたのか?」という今年度のテーマについて、4か月間各チームで取り組んできた成果のプレゼンテーションが行われました。

各チームは、次の2つの問いに答えなければなりません。

- 2025年2月時点で、日産は「危機的状態」だと言われています。具体的にどのような危機なのか、診断、特定してください。

- その危機を引き起こした「源泉」は何か特定し、その源泉から現在の危機へと至る道筋を説明してください。

「Derailment revisited」と銘打たれたのは、悲劇的な状況の源泉、すなわち脱線(derailment)の瞬間を問うたのは、神戸大学MBAのケースプロジェクト研究で、かつてシャープを対象とした研究を実施したことがあったためです。2回目となる今回は、「技術の日産」と称され、サニーやスカイラインなど名車を生み出してきた日産が、近年危機的な状況に直面していると言われていることを対象としています。2024年11月の決算で営業利益が前年同期比90%減、通期見通しも大幅下方修正され、9000人削減と生産能力20%縮小を発表しました。12月にはホンダとの統合検討が報じられましたが、2025年2月に撤回されます。こうした現状を踏まえ、日産の危機を正しく捉えること、そしてその危機を引き起こした源泉をロジカルかつ説得的に描き出すことが求められました。

ここ数年のケース研究では、現状を踏まえてどう行動すべきかという戦略提案が中心でしたが、今年度は同じ事象に対して、その背後にある要因や構造をどう掘り下げ、どのように分析・考察を深めるかが問われます。つまり、日産の危機について、全12チームがそれぞれケーススタディ研究(事例研究)を行い、その成果を競わせる形となりました。

ケーススタディ研究では、同じ事例を分析した場合でも、依拠する理論を含む研究者の視点やデータへのアクセス、採用する分析アプローチによって、全く異なる現実の理解がもたらされますが、今回の成果発表会でも、各チームの分析の切り口は一つとして同じものはありませんでした。また、異なる視角からアプローチをした結果、同じ事実に対しても、チーム間で異なる解釈が生み出されることになり、結果として、多様な結論が導かれたことが興味深かったです。

各チームは、まず5月末の中間発表までに、財務データやプレスリリース、社史をはじめとする多様な二次データのライブラリーリサーチを通じて、危機の診断・特定を行い、それを引き起こした源泉は何か、についての見通しを立てました。その後、フィールドリサーチを実施し、限られた時間の中でいかに説得力のあるエビデンスを集め、ロジックを組み立てるかの努力がなされました。チーム毎の危機の源泉についての仮説に基づいて、また、メンバーの社会的ネットワークを最大限に活用しながら、多様な一次データの収集と分析がなされました。フィールドリサーチは、日産自動車の元社員やディーラー、サプライヤー、その他業界関係者などへのインタビュー調査を中心に実施されましたが、中には、メンバーの一人がディーラーで観察調査を行うだけでなく、実際に顧客として日産の自動車購入に至ったチームもあったようです。

最終の成果発表会当日には、各チーム20分の持ち時間で、こうした膨大なデータ分析に基づき、また表現力にも工夫が凝らされた、説得的なプレゼンテーションが展開されました。具体的にどのような危機なのか、という第一の問いに関しては、チーム毎に、収益力の低下、財務リスクの増大、商品力の低迷、それら複数の要因による事業継続の困難性など、異なる危機の捉え方がエビデンスと共に示されました。

その危機を引き起こした要因としては、バッテリー戦略を含むEV戦略における偏重、販売台数目標を最優先にした戦略、無理な拡大路線といった戦略面での課題や、ルノー・日産アライアンスによる製品開発の非効率化や、ゴーン氏の退任後のリーダーシップの空白といった組織やガバナンスの課題、理念の不浸透や官僚文化などの組織体質の課題などが挙げられました。

各チームは、こうした危機に至る要因を網羅的に検討するだけではなく、第二の問いである、その中でも決定的な分岐点となった「源泉」は何か、を特定することが求められます。つまり、収集したエビデンスや関連する理論、ベンチマークとなる他社の事例分析などに基づき、それが確かに危機の源泉であること(逆に、他の要因は危機の源泉とはいえないこと)を説得力を持って示すために緻密なロジックを組み立てなければなりません。他チームの問いへの答えは、自チームにとっては、排除すべき代替的な説明とみなされるため、それらをいかに退けつつ、自分たちの分析の妥当性を示すかが重要となります。どれ一つとして同じ内容はなく、それぞれ独自の視点とロジックを備えた、ハイレベルなプレゼンテーションが展開されました。

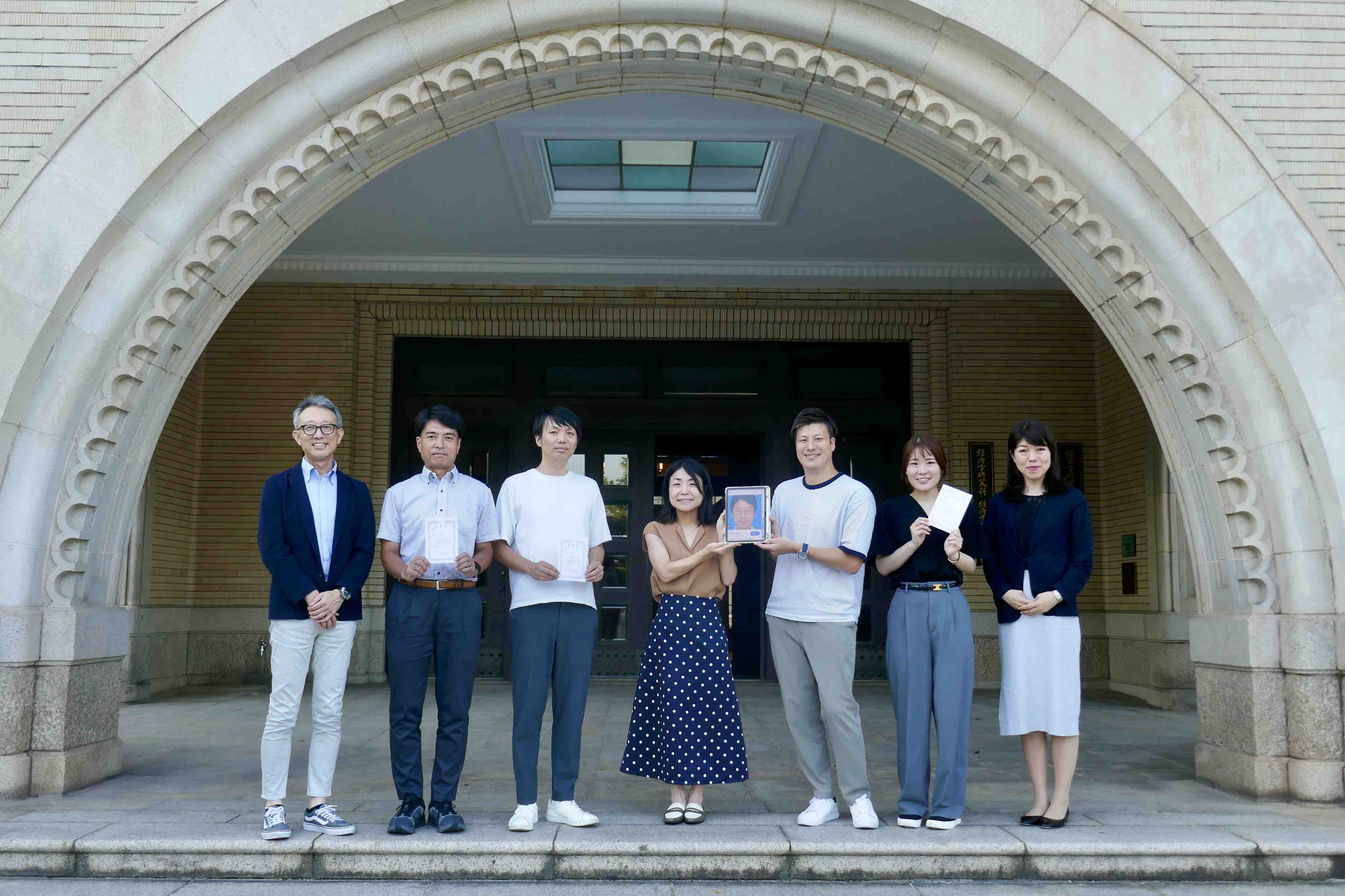

審査の教員からもっとも高い評点を獲得し、金賞となったチームは、「Mateys」でした。日産自動車が直面する危機として、「莫大な負債の借り換えに応じてもらえなければ資金繰り破綻を起こす可能性があるものの、将来の収益性を見込める競争力のある車種の不在ゆえに困難である状況」と定義した上で、そこに至った源泉は2017年のカルロス・ゴーン氏のCEO退任であると主張されました。大幅なコスト削減、意思決定プロセスの改革、モデル開発体制の見直しにより、コスト意識の徹底、合理的で迅速な意思決定、収益性と顧客志向のバランスが取れた開発体制という成果がもたらされたものの、意思決定はゴーン氏の判断力に依存していたため、同氏の退任後には過度なコスト意識への偏重だけが残されたプロセスについて、明晰で説得力ある説明がなされました。審査の先生方からも、「面白い分析」、「ゴーン氏の前後での組織や開発体制の質的変化を丁寧に分析している」、「20年弱の改革を通じても、結局日産の社員の深層意識はあまり変わっていなかったことに気づかされる」といった、分析結果やその示唆を高く評価する意見が出されました。

銀賞は、2つのチーム「JOY⁶」と「チーム5GO!」が同点で受賞しました。

「JOY⁶」は、日産の危機を、「北米・中国といった主要市場における売れ行き後退に伴う大幅な利益減と、商品力低迷により根本的な収益回復が見込めない状態」と定義しました。さらに、両市場ではEVの需要が拡大し、TeslaやBYDが大きくシェア伸ばす一方で、日産の販売シェアが大幅に低下している点に注目しました。その上で、危機の源泉として、2008年の中期経営計画「日産GT 2012」でのEVグローバルリーダー宣言を指摘します。それが新興EV市場への注目を集め、TeslaやBYDを中心に技術・生産への積極的な投資を可能にする資金流入を招いた結果、日産の商品力が相対的に弱体化したと主張しました。この点は、EV市場の動向や3社の商品力・技術力比較といったエビデンスをもとに裏付けられています。最終的に、大手メーカーの日産がEVに強くコミットしたことが、意図せずして新興ライバルの優位性を高めてしまうという興味深い発見が、高い評価を集めました。

「チーム5GO!」は、日産の危機を「市場変化に自社単独で対応できず、経営破綻に至るかもしれない危険な状態」と定義しました。さらに、人の発病が、ウイルスのような外部環境要因と、免疫などの体質との組み合わせで起きるように、日産の経営危機もまた、「理念の不浸透」「官僚文化」「過度なプライド」という同社の体質を改めなければ、経路依存性を抜け出せず危機を繰り返すことを指摘します。その上で、内科的治療(企業体質の改革)が可能だった最後のタイミングとして、1985年久米豊社長による「お客様の満足を第一義」を制定した理念の浸透活動を挙げ、それが不十分だったことが危機の源泉である、と主張しました。特に、歴史上の複数の危機に至る経路がとても良く分析されており、論理的にも納得できるものであったことが、審査でも高く評価されました。

入学直後から全受講生が参加するケースプロジェクト研究をはじめ、経営課題に対してチームで知恵を出し合い要因と解決策を探る「プロジェクト方式」の学びは、神戸大学MBAの特徴であり、大きな醍醐味の一つです。成果発表会は、単にチームワークの成果を競う場にとどまらず、チーム内では十分に検討されなかった視点を他チームの発表から学べる重要な機会となります。審査を担当した先生方の講評も、それぞれの先生が考える「良い研究とは何か」という視点が強く反映されており、多様な観点からの示唆に富むものでした。こうした学びが、後期のテーマプロジェクト研究や、個人の修士論文にも活かされていくことを大いに期待しています。

(文責:吉田 満梨)

金賞受賞チーム「Mateys」

※金賞チームインタビュー記事はこちらをご覧ください。

銀賞受賞チーム

「チーム5GO!」

「JOY⁶」