第17回(2024年度)加護野論文賞 最終審査結果

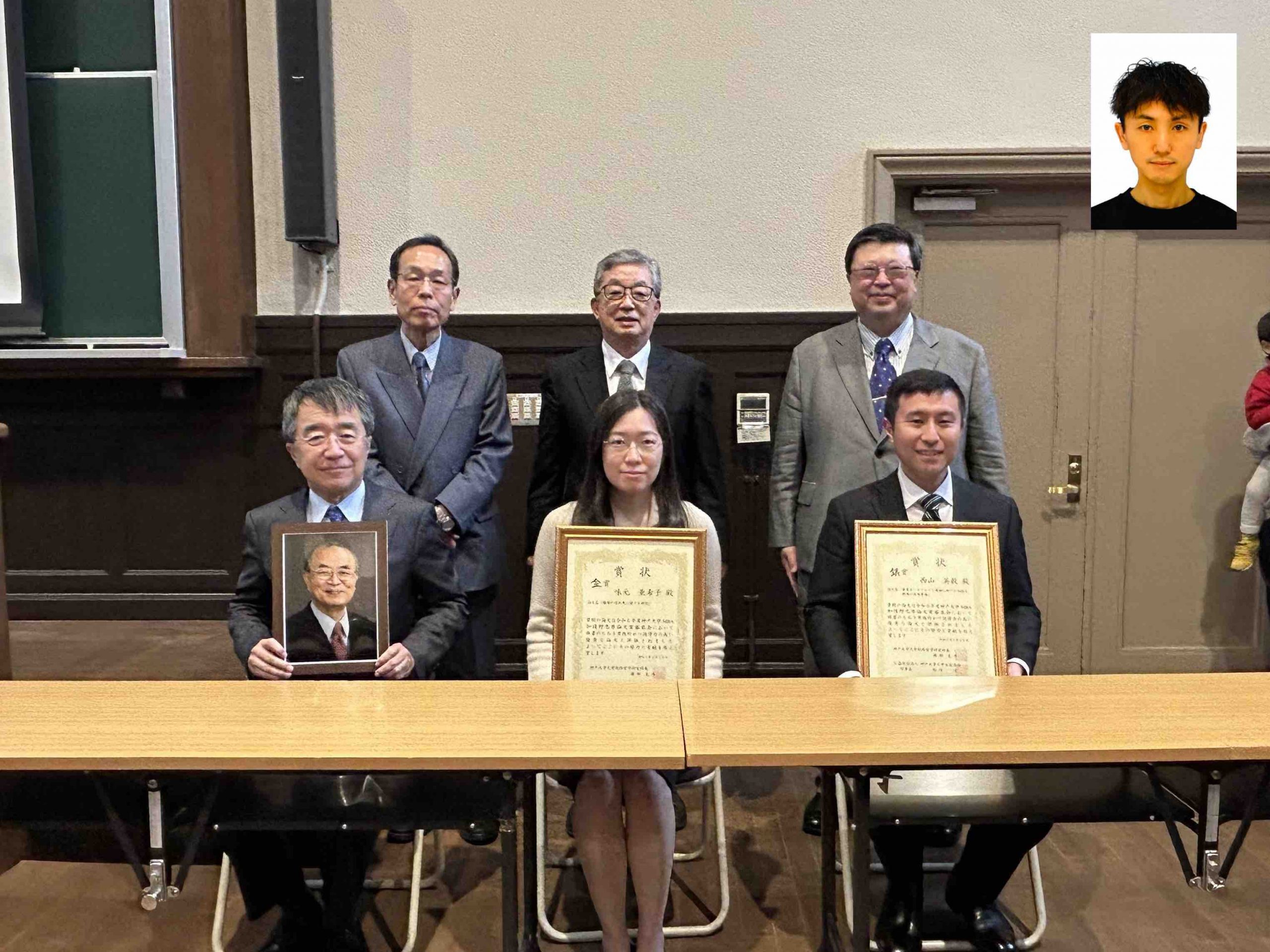

2025年3月29日(土)に、今年度の加護野忠男論文賞の最終選考会と授賞式が開催されました。今年度新たに入学する約70名の新入生が見守る中、最終選考の発表、審査員による講評、受賞論文のプレゼンテーション、賞状授与及び記念撮影が執り行われました。

今年度の最終選考会では、昨年度に引き続き、出版界から石井淳蔵氏(株式会社碩学舎代表取締役)、学術界から長田貴仁氏(岡山商科大学 社会総合研究所 客員教授/経営評論家)、産業界から飯田豊彦氏(株式会社飯田代表取締役社長)をお迎えしました。そこへ本研究科研究科長國部克彦氏が加わり、慎重かつ厳正な審査が実施されました。

最終選考では、学内の第二次選考で選ばれた3本の論文に対して順位付けを行い、今年度の加護野忠男論文賞の受賞論文における最優秀論文が選び出されました。審査委員の石井先生のご講評は以下の通りです。

金賞は味元さんの『職場の意地悪に関する研究』です。これはまさにビジネスインサイトを得ようという研究だと思うのですね。アナリシスがきれいに分析されて、舗装された道を歩むのに対し、先行きがよく分からんけど一人歩いていっとるぞ、あっちへ行けばどうにかなるみたいやなあというのがインサイトです。インサイトを得るために、味元さんは自分の組織の現場で起こっている問題に着目し、何か経営にとって勉強になることを得ようとしています。こういう研究、誰しもしたいのですけど、実は難しいのです。意地悪は我々の身近にあるのですけど、どう分析しますかと言われたらちょっと戸惑います。それに挑戦されたことでとても面白い研究になりました。この3本の論文は甲乙つけがたいのですが、加護野忠男先生の名前を関した論文賞です。味元さんの意地悪の研究を加護野さんは一番好きじゃないかなあと思って金賞に選びました。

銀賞は西山さんの『事業ポートフォリオ再編に向けたM&A戦略の成功要因』です。神戸大学は「理論と実践の融合」を提唱してきました。本研究は、JR西日本の中で、どうやってM&Aを成功させるかを考える時に開かれ、なるほどそうかと言う人と、いやあ違うぞという人の間で対話が起こることになるのではないでしょうか。アメリカのP&G社では、ブランドごとに記録をずっと積み重ねていて、例えばパンパース担当になると何日か図書館にこもってそのブランドヒストリーを読むそうです。このブランドがどういう変遷を経て、どういう困難にぶち当たり、どう解決したのか学ぶのだと。日本ではあまり考えられてはいないのですよね。失敗でも成功でも、こういうヒストリーをきちんと組織に置いておいて、担当になった人は読んでみる、そんな習慣が生まれるといいなと、この論文を読みながら思いました。

銅賞は永津さんの『企業のマーケット・シェイピングを成功に導く組織能力についての研究』で、市場をどう作っていくのかということを書かれました。ダイナミック・ケイパビリティという概念を用いて、市場をつくること自体の問題を解決しなければならないのではないかと考察されています。自動車会社で新しいエネルギー、あるいはエネルギーのもととなる技術に関してどのように各国で市場を作っていくのかという問題を抱えておられる方かと思うのですが、複数の会社のケースをベースにしながら、変革にはいくつかの能力が必要なのだと書かれています。ケースの中ではエアコン業界で断トツのダイキンのケースが面白かったです。彼らは海外でマーケットをつくるうえでどんな苦労をしているのかと緻密に書かれていて、面白く読ませていただきました。

なお、これまで審査委員長をしてくださっていた加護野忠男先生(神戸大学名誉教授)は、2024年12月28日にご逝去されました。加護野先生はMBA創設時に、論文制度を導入するよう主導的な役割を果たされました。その後もこの優秀論文賞の審査の場面では、学生のみならず、MBA担当教員に対してもご指導してくださいました。この場を借りまして、加護野先生に、心からの哀悼の辞を捧げます。

文責:2024年度MBA教務委員 三矢 裕

受賞論文

- 金賞:味元 亜希子 氏(鈴木 竜太ゼミ)

「職場の意地悪に関する研究」 - 銀賞:西山 英毅 氏(三矢 裕ゼミ)

「事業ポートフォリオ再編に向けたM&A戦略の成功要因」 - 銅賞:永津 慎太郎 氏(森村 文一ゼミ)

「企業のマーケット・シェイピングを成功に導く組織能力についての研究」

第17回(2024年度)加護野論文賞第一次・第二次選考通過論文はこちらからご覧ください。

審査委員

- 株式会社碩学舎代表取締役 石井 淳蔵氏

- 岡山商科大学 社会総合研究所 客員教授/経営評論家 長田 貴仁氏

- 株式会社飯田代表取締役社長 飯田 豊彦氏

- 神戸大学大学院経営学研究科スタッフ

後列左から 長田氏、石井氏、飯田氏

前列左から 國部経営学研究科長、味元氏、西山氏

(永津氏:当日はオンラインでご参加いただいたため、お写真を合成させていただきました)