英国産業事情応用研究(LW2024)報告

- 日程

- 2025年3月16日(日)~3月22日(土)

- 行先

- ロンドン、クランフィールド大学(イギリス)

日英産業事情応用研究は、英国クランフィールド大学と神戸大学が協働して提供しているMBA生向けプログラムです。このプログラムは、企業経営や文化の相違を体感しつつ、現代に適したグローバルエグゼクティブキャリアの形成を目指しています。今回は、3月に行われた、神戸大学MBA生が渡英する英国研修プログラムの様子を紹介します。

経営学研究科 准教授 戸梶 奈都子

目次

引率教員から一言

神戸大学MBAプログラムにとって重要なグローバル研修の一つである本プログラムは、クランフィールド大学のご協力を得て、充実した内容で実施されました。研修には12名のMBA履修生が参加し、リーダー陣のもとで強い結束力を発揮し、大きな事故もなく無事に終了しました。今年も、企業訪問、講義、文化体験など多彩なプログラムをご準備くださったクランフィールド大学の皆様、そして施設・企業訪問にご協力いただいた関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。

過去には20名前後の履修生が参加してきましたが、本年度は、クランフィールドMBAの現役生や卒業生との交流の比重が高まり、少人数での実施が求められました。それでも多くの参加希望が寄せられ、履修希望者数は上限を上回る状況となりました。

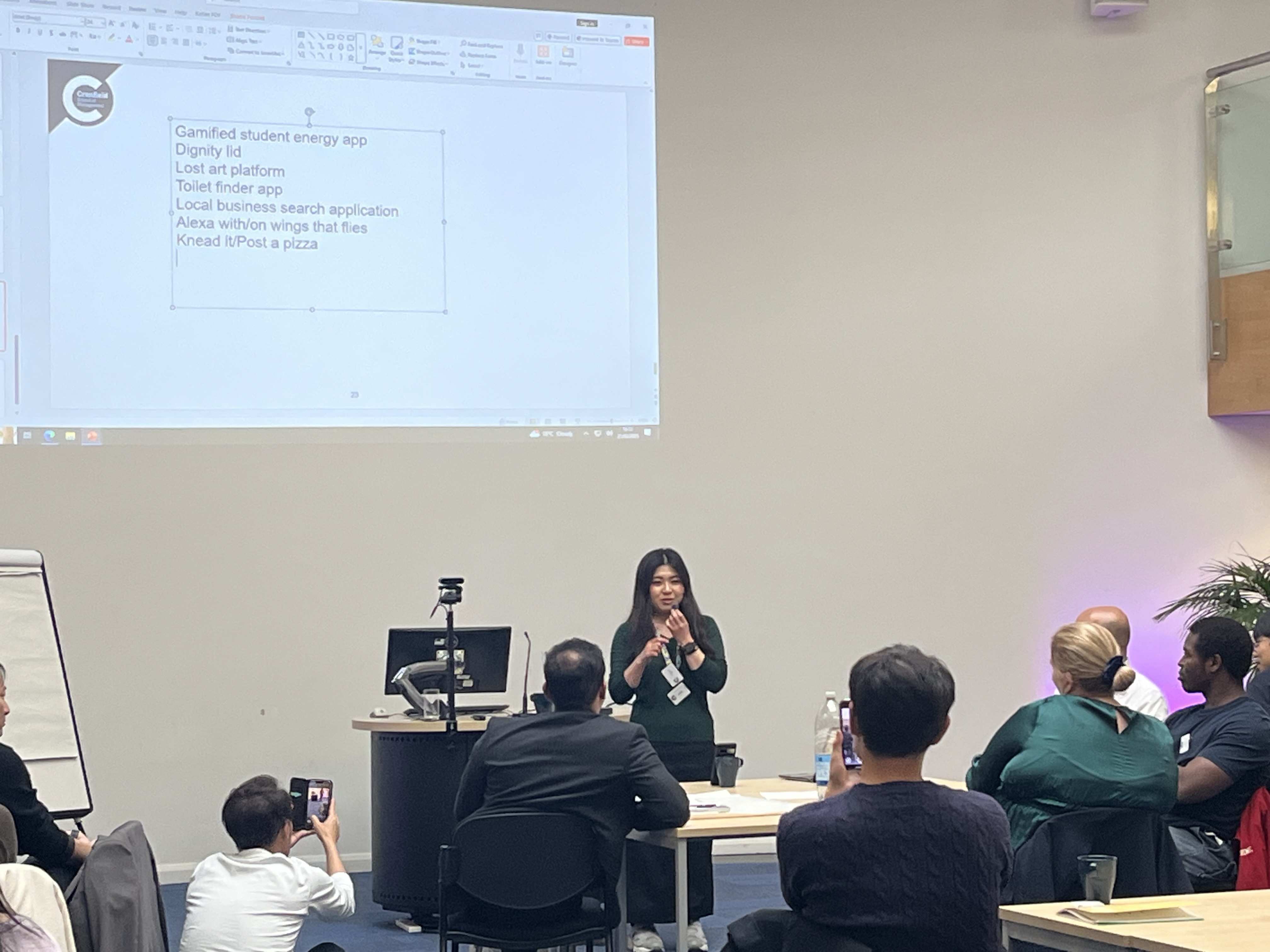

研修後半には、「Start-up Weekend」と題するビジネスキャンプも行われ、神戸大学MBA履修生および、クランフィールドMBAコミュニティ(現役生・卒業生)を合わせた約40名が、8グループに分かれ、短期間でビジネスアイデアを練り上げました。参加者のうち、クランフィールドMBAの卒業生には、実務でマネジメント層として活躍する方々も多く、同様に実務経験を積んだ神戸MBA履修生との協働は、彼らにとっても学びの多い機会となりました。2日目には11のアイデアが発表され、そのうち4件は神戸MBA履修生によるもので、積極的な提案と議論を通じて大いに貢献しました。

LW2024に参加された神戸大学MBAの皆さん、事前準備や現地でのプレゼンテーション、Start-up Weekendでの活動など、お疲れさまでした。今回の研修が皆さんにとって実りあるものとなっていれば幸いです。このあと、英国研修の概略と、参加された神戸大学MBA履修生の感想のまとめをご紹介します。

研修概要

- 3月16日(日)

- (夕刻)ロンドン市内のホテルに集合

- (夜) キックオフミーティングへの参加

- 3月17日(月)

- (午前)バスでクランフィールド大学へ移動し、到着後、Dr. Manish Singhによるオリエンテーションと、Prof. Michael Dickmannによるリーダー向け英国文化の講義

- (午後)アントレプレナーシップの権威であるProf. Stephanie Hussels、Dr. Oksana Koryak、クランフィールド大学の応用経済学分野を代表する教員であるProf. Joe Nellisによる講義

- 3月18日(火)

- (午前)クランフィールド大学キャンパスツアーと、航空・先端技術系スタートアップ支援施設の訪問

- (午後)Prof. Stephanie Husselsによる講義と、サステナビリティ分野に取り組むDr. Rosina Watsonによる講義

- (夜)クランフィールド大学MBA生とのネットワーキングアクティビティおよびカラオケパーティーへの参加

- 3月19日(水)

- (午前)バスでケンブリッジへ移動し、クリーンテックのエコシステムを支える企業、Cambridge Cleantechを訪問。COO Ms. Sylvie Russellによる講話の聴講、その後、投資家Mr. Martin Rigbyによる講話

- (午後)ケンブリッジ市内の視察後、クランフィールド大学へ帰着

- 3月20日(木)

- (午前)Dr. Zimu Xuによる講義と、IP管理および技術商業化の専門家であるMr. Robert Evansによる講義

- (午後前半)神戸大学MBA生によるプレゼン、活発な質疑応答が交わされました。

- (午後後半)Ms. Kathryn Whiteによるデザイン思考に関する講義、続いてDr. Manish Singhによるアイデア創出のためのチームアクティビティの後、Start-up Weekend初日への参加

- 3月21日(金)

- (終日)Start-up Weekend第2日目への参加

- (夜)ロンドン市内へ移動

- 3月22日(土)

- (朝)現地解散

ここからは、神戸大学MBA履修生による感想記(原文のまま掲載)

事後レポート 英国研修

LW2024リーダー 高田 匡

2025年3月17日から2025年3月21日にかけて、イギリスのCranfield大学にて実施された「日英産業事情応用研究」のプログラムに参加しました。本プログラムでは、英語による講義への参加、Cambridge大学のキャンパスツアー、神戸大学MBA生による英語プレゼンテーション、世界各国から集まったMBA生とディスカッションを中心とするStartup Weekendなど、多彩な内容が展開されました。現地のアントレプレナーシップ教育や異文化交流を通じて、教室内の学びを超えた実践的な経験を得る、非常に貴重な機会になりました。

Cranfield大学は、航空宇宙、工学、経営分野における実務志向の高い大学院大学として国際的に知られており、産業界との密接な連携を通じた教育・研究が行われています。欧州で唯一、自前の空港と滑走路を保有しており、航空機を用いた実践的な教育環境を目の当たりにすることで、学術と実務が融合する現場を直接体感することができました。

英語でのコミュニケーションは決して容易ではありませんでしたが、異なる文化的背景を持つ学生との対話を通じ、多様な価値観や学びに対する姿勢に触れ、大きな刺激を受けました。専門分野や国籍を超えて語り合う中で、互いの理解が深まり、友情が芽生えたことも本プログラムの大きな成果の一つです。

Cambridge大学のキャンパスツアーでは、歴史ある名門大学の空気を肌で感じることができました。生物系出身の私としては、ワトソンとクリックがDNAの二重らせん構造を議論したことで知られる研究所や、彼らが通ったパブ「The Eagle」を訪れた際、教科書で学んでいた知識が現実の場所と結びつき、深い感動を覚えました。歴史的な瞬間が起きたその場に立ち、科学の進展に思いを馳せる時間は、学びの意味を改めて実感させるものでした。神戸大学プレゼンテーションは、ケースプロジェクト研究やStrategyの講義の準備等で忙しい中ではありましたが、各Groupが英語でプレゼンテーション資料と原稿を用意しました。どのGroupの発表も現地の先生方や学生から高い評価をいただき、質疑応答では活発な議論が展開されました。

本プログラムを通じて、経営学の理解を深めるとともに、自らの視野を広げることができました。現地での実体験は、講義や書籍では得られない学びを数多くもたらしてくれます。神戸大学MBAで学ぶ方は、是非、受講いただきたいです!最後になりますが、本プログラムを支えてくださった先生方、関係者の皆さま、そして参加者の皆さまに、心より御礼申し上げます。

以下、参加者の皆さんから、本プログラムの内容をご紹介いたします。

講義紹介

Importance of entrepreneurship in business / Conflict management for business leaders

武田 有加(LW2024リーダー)

Cranfield大学にて、ファミリービジネスや中小企業(SME)を専門とするStephanie教授の講義を受講しました。理論にとどまらず、実践に根ざした内容が多く、現場感覚にあふれた示唆に富んだ学びが得られました。

「起業家精神(Entrepreneurship)」をテーマとした講義では、起業に限らず、企業内でも発揮できる姿勢であるという視点が紹介されました。私はこれまで、組織内で新しいプロジェクトの提案や実行経験がありますが、教授の話を通じて、それも「社内起業家的な行動」であったと再認識しました。また、創業初年度に困難を経験した企業ほど、その後の生存率が高いという話は、過去にプロジェクトの中で失敗しながらも、その経験を次に活かせた自分の実体験と重なり、深く心に残りました。

続く「コンフリクト・マネジメント(対立の扱い方)」の講義では、対立そのものが悪いのではなく、適度な緊張感をいかに保つかが重要であるという考え方に大きな刺激を受けました。自分の対立への向き合い方を可視化するワークを通じて、私は調和を重視する傾向が強いことに気づきました。これまでその理由を文化的背景にあると考えていましたが、職場での立場や個人の特性も大きく影響していることを知り、新鮮な驚きと共に新たな視点を得ることができました。今後は、意見の違いを恐れず、建設的な対話も大切にしていきたいと感じています。

理論を現場にどう活かすかという視点は、これからの働き方やリーダーシップを考えるうえで、重要な指針となりました。今回得た学びを、自身の仕事にしっかりと結び付け、今後さらに実践を重ねながら磨きをかけていきたいと思います。

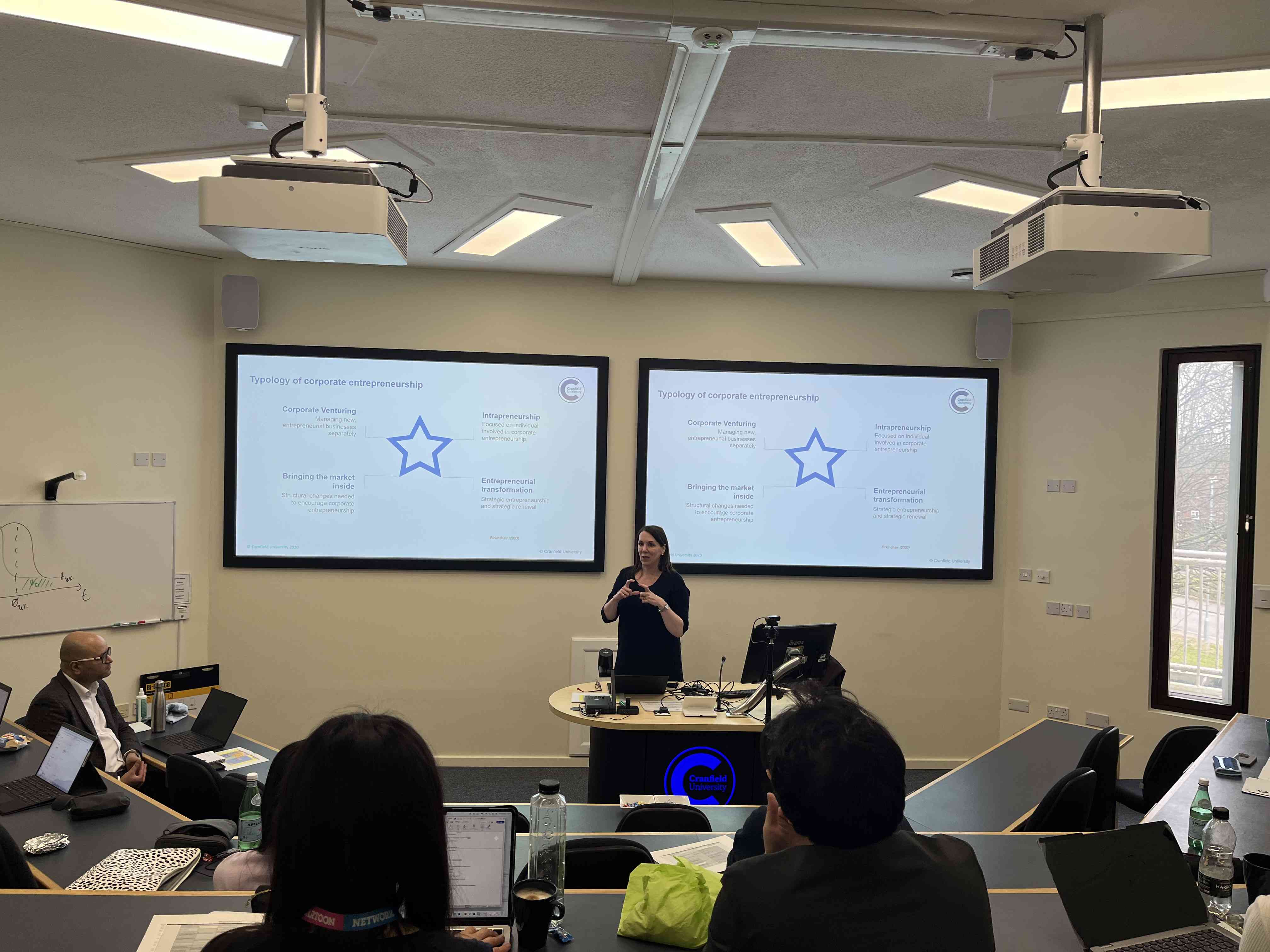

Leading through Corporate Entrepreneurship

中津 嘉隆

コーポレートアントレプレナーシップは既存の企業内で個人やグループが組織の変革やイノベーションを起こすプロセスすべてに関わります。企業内のリーダーがコーポレートアントレプレナーシップを学ぶことによって、困難を乗り越える、新しいテクノロジーを活用する、市場の変化に対する積極的なアプローチを開発するといったことができるようになります。また企業にとっては新たな収益源の創出、資源の効率化、長期的な成長の維持に繋がります。

レクチャーは概要的な話でしたが重要な示唆が多く含まれていました。第一に新しいことに挑戦することです。例えば、新たな市場、組織にとって新しいこと、既存の製品に何かを付け加える、新たな応用分野を開拓するといった新しいことに挑戦することです。第二に、イノベーションが創出しやすい環境を作ることです。例えば、アイデア創出や問題解決プログラムの実践、部門横断的なコミュニケーションの推奨、社員と顧客とのエンゲージメントを推奨するプログラム開発、イノベーションに割り当てられる予算の枠組みなどです。第三に、正しくリスクをとることです。例えば、損失の確率と規模の観点からリスクを把握し、より多くのプロジェクトをスコア化し、分析を行うことです。第四に、プロアクティブな行動をとることです。例えば、現在の事業分野に関係するかどうかは分からなくても、新たな市場機会を継続的に探索し、競合他社先駆けて新製品や新サービスを導入することです。組織全体として、新たなプロジェクトに挑戦し、受け身にならずにプロアクティブに行動することが求められます。

コーポレートアントレプレナーシップの実務における実践として、事業部は既存事業の破壊的なイノベーションよりも、振興事業や純粋に新規事業にリソースを分散させることで、持続的な成長が期待できます。事業部内組織は、評価や支援制度などを通してコーポレートアントレプレナーシップカルチャーを育てることにより、組織や個人が組織内外で起こる様々な変化に対処することができるようになります。実務において重要なフレームワークであり、活用していきたいと思いました。

Tour of Cranfield University Campus

中内 さやか

Cranfieldに到着した翌日、広大な大学内を巡るツアーを実施いただきました。Cranfield大学は科学や工学、ビジネスマネジメントに特化した大学であり、ロンドン北西のベッドフォード近郊にキャンパスを構えています。キャンパスは非常に広く、今回はそのほんの一部である法医学研究所やF1等自動車の衝突安全性試験設備などを見学することができました。また、もともと空軍基地であった背景から航空宇宙分野に非常に注力しており、訓練なども可能な飛行場(もちろん実際の飛行機もたくさん駐機していました!)やジェットエンジンの展示など、これまで経験した大学とは比べ物にならないスケール感に驚きの連続でした。その他、Eagle LabというBarclays出資の起業家のための研究エリアも見学させていただきました。総じて、まさに座学だけにとどまらない、“Transforming knowledge into actions”を実現している大学であることを強く認識できるツアーとなりました。

最後に構内のお店事情について。キャンパス内や近隣は非常に長閑、率直に言うと羊農家以外何もないような場所ですが、寮生はもちろん、敷地内にご家族で住む方もいるようで、構内には学食やスーパーマーケット、British PUBまで(!)日常生活に必要なものはすべて揃っていました。滞在期間中も閑静な環境で雑念なく勉学に励むことができた一方、何一つ不自由のない素晴らしいキャンパスライフとなりました。

現地学生との交流

大和 愛美

2日目の夜には、Cranfield大学の学生主催のパーティーに参加しました。まずはアイスブレイクとして、全員でダンスをするところから始まり、文化の違いを感じる瞬間でした。しかし、Cranfield大学の学生たちも最初は少し恥ずかしそうにしていたので、逆に親しみを感じるきっかけとなりました。その後、イギリスの文化に関するクイズが行われ、イギリスの文化が日本と似ている点が多いことがわかりました。さらに、イギリスといえば紅茶というイメージが強かったのですが、実は4人に1人は紅茶を飲まないという事実に驚き、楽しいひとときとなりました。

次に、ピザを食べながらのカラオケタイムが始まりました。そこで初めて「スクールDJ」という職業があることを知り、DJが大学のホールを一気に盛り上げてくれました。大学院内のホールでのカラオケは、多くのメンバーが聞いている中で歌うという状況だったため、最初は少し緊張感がありましたが、パーティーが進むにつれて雰囲気が和み、最終的にはみんなで踊りながら歌うダンスパーティーのような盛り上がりになりました。締めくくりには、Cranfield大学も神戸大学も関係なく、多くのメンバーが列をなして会場内を駆け巡りながら歌い、一体感を感じることができました。

学術的な学びの時間ではありませんでしたが、音楽が持つ力を改めて実感することができた貴重な瞬間でした。多くのメンバーにとって、この留学で最も印象に残った時間のひとつとなったことでしょう。

Cambridge walking tour

高橋 伸吾

Cambridge大学は、1209年に設立された世界有数の名門大学であり、イギリスのCambridgeに位置します。Oxford大学と並ぶイギリスの名門「Oxbridge」の一角を占め、31のカレッジと150以上の学部・研究機関を擁する大学です。理論・応用科学、経済学、人文学など幅広い分野で世界的に高い評価を受けており、多くのノーベル賞受賞者を輩出しています。

Cranfieldからバスで移動し、まずは「Eagle Lab」というスタートアップのインキュベーションオフィスを訪れ、支援体制や投資家との連携について学びました。その後、現地のガイドの説明を聞きながら、歴史ある建物を巡る散策を楽しみました。万有引力の発見につながったとされる「ニュートンの木」を見学し、さらに、DNAの二重らせん構造が発見されたとされる、13世紀から続く歴史あるパブで食事をしました。暖かい春らしい天気のなか、イギリスの歴史と文化を肌で感じることができました。最後に、キングス・カレッジ礼拝堂で祈りをささげ、Cranfieldのホテルへ戻り、一日を締めくくりました。

神戸大学MBA生 プレゼンテーション

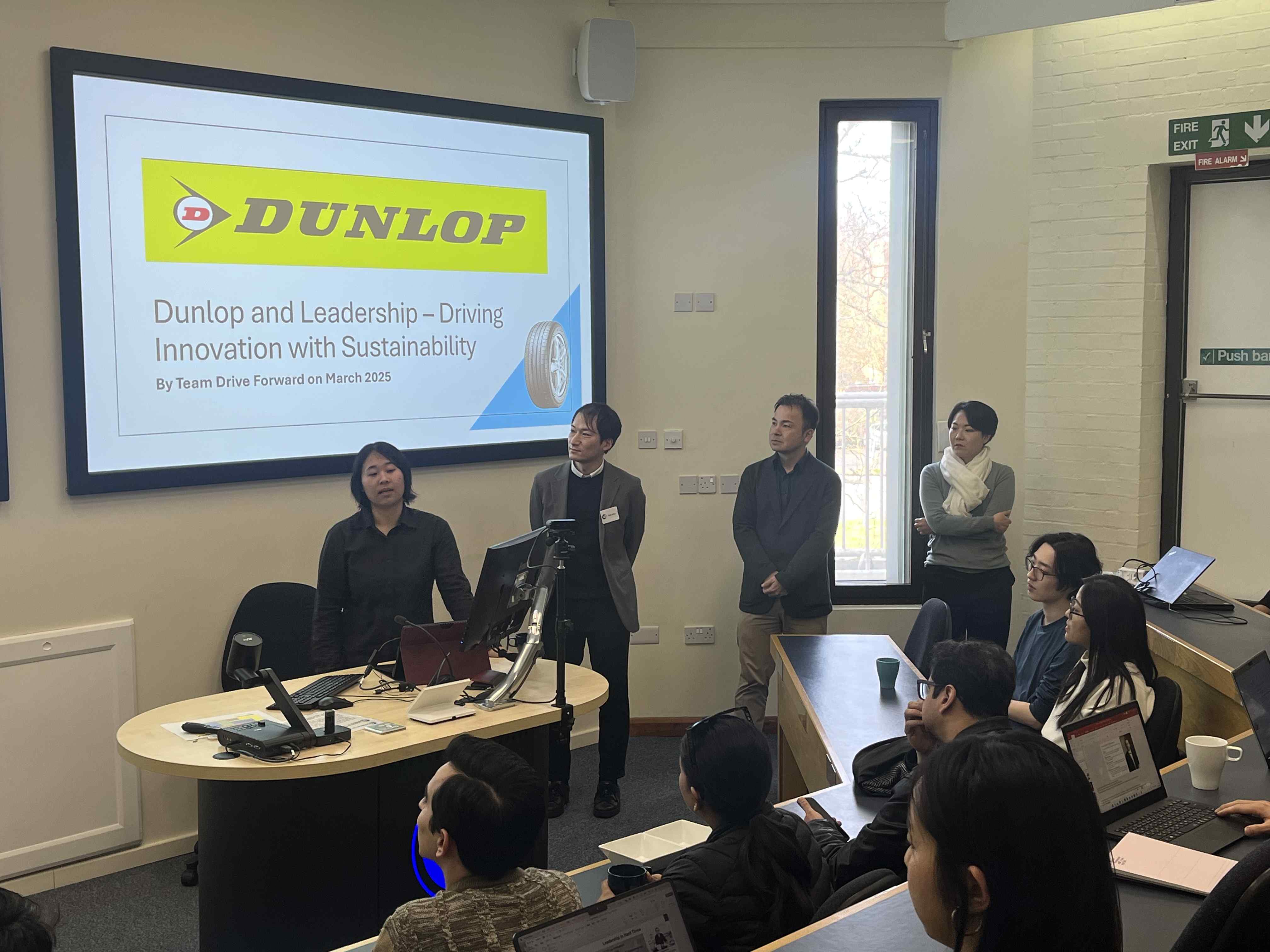

Group 1

日野 亜莉沙

Group 1は、イギリス発祥のブランドであるダンロップをメインケースとしながら、タイヤの開発者としてのダンロップ氏、企業としてのイギリス ダンロップ社および日本初の近代的ゴム工場として創業した神戸の地と経営を引き継いだ住友ゴム、そして製品ブランドとしてのダンロップを取り上げつつ、リーダーシップと関連させながら発表を行いました。イギリス発祥のブランドを取り扱えば親近感を持ってもらえるのではないか、この説明で住友ゴムや財閥を知らない人にも理解してもらえるだろうか、などの不安を抱えながらプレゼンテーションに臨みました。異なる文化バックグラウンドを持つ人々をオーディエンスに迎えたことは、神戸大MBA同期を前にプレゼンテーションを行うのとは全く異なる懸念点を考慮した準備を行う必要があり、このような発表の機会と学びは日本では得られなかったものだと思います。

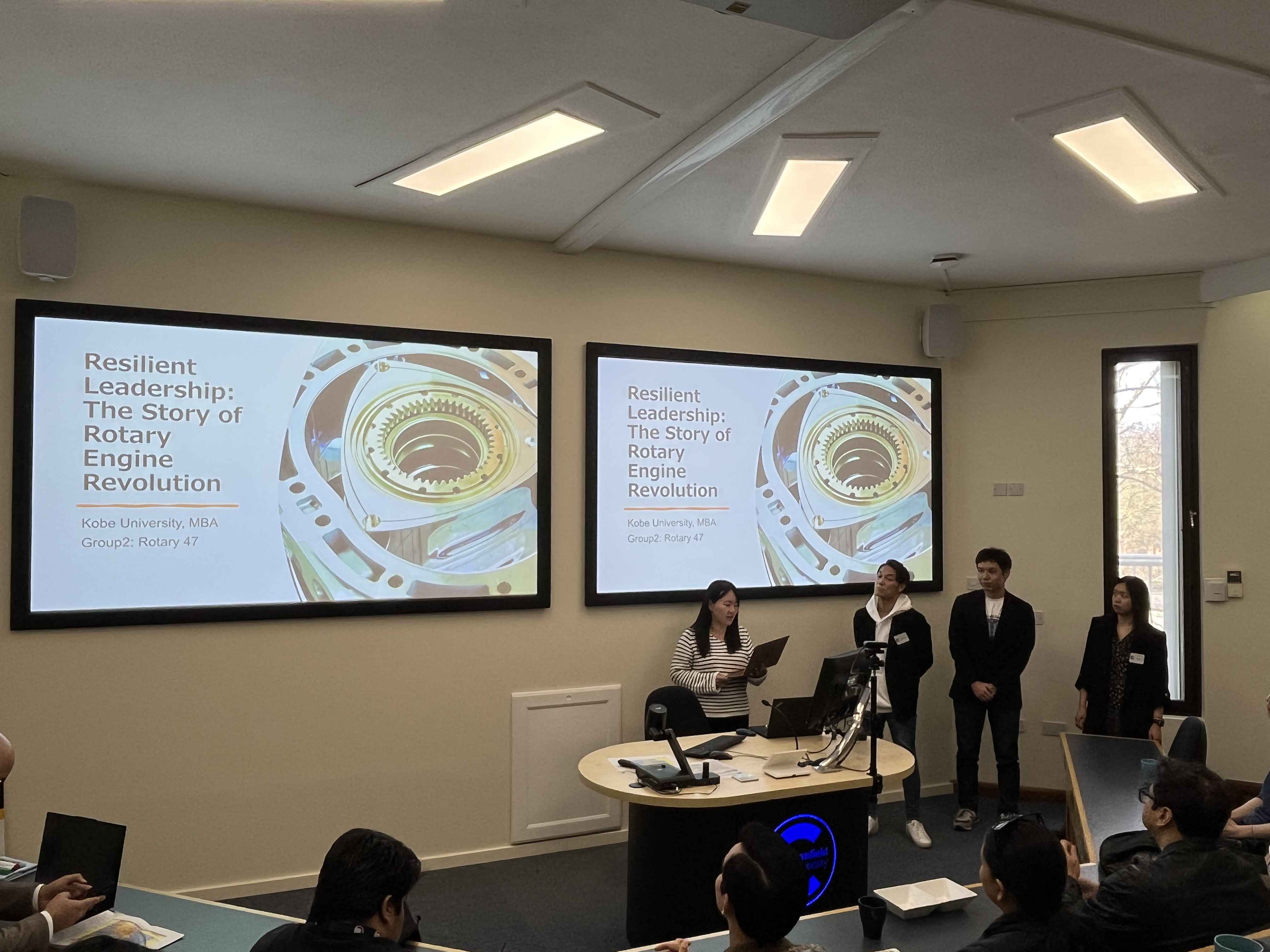

Group 2

西山 秀人

Group 2は、戦後のマツダ(東洋工業)によるロータリーエンジンの量用化開発について、リーダーシップに着目した発表を行いました。1960年代当時、業界再編による企業合併の危機が迫るなか、マツダの社運をかけてこの開発に挑んだのが、山本健一氏と「ロータリー47士」と呼ばれる47人の若い技術者集団でした。その名称は、赤穂浪士47士の史実に由来するそうです。量産化の過程で部品摩耗、オイル漏れ、低速振動などの技術的課題に直面しますが、不撓不屈の努力で課題を克服し、1967年に世界初の量産ロータリーエンジン車コスモスポーツが誕生しました。彼らの不屈の精神や挑戦への姿勢は、現在もマツダの企業文化に深く根付いています。

発表では、武士道精神に通じる忠義と粘り強さに触れながら、メンバーを支援し続けた社長の松田恒次氏、そして開発責任者である山本健一氏が示した変革型リーダーシップに迫りました。技術への執念とチームの結束がもたらした革新性を指摘し、組織が困難を乗り越えるためのリーダーシップの在り方について示唆しました。

プレゼン後は、現地Cranfield大学MBA生とのディスカッションやAdam Cox先生からも貴重なコメントをいただき、大変有意義な時間となりました。

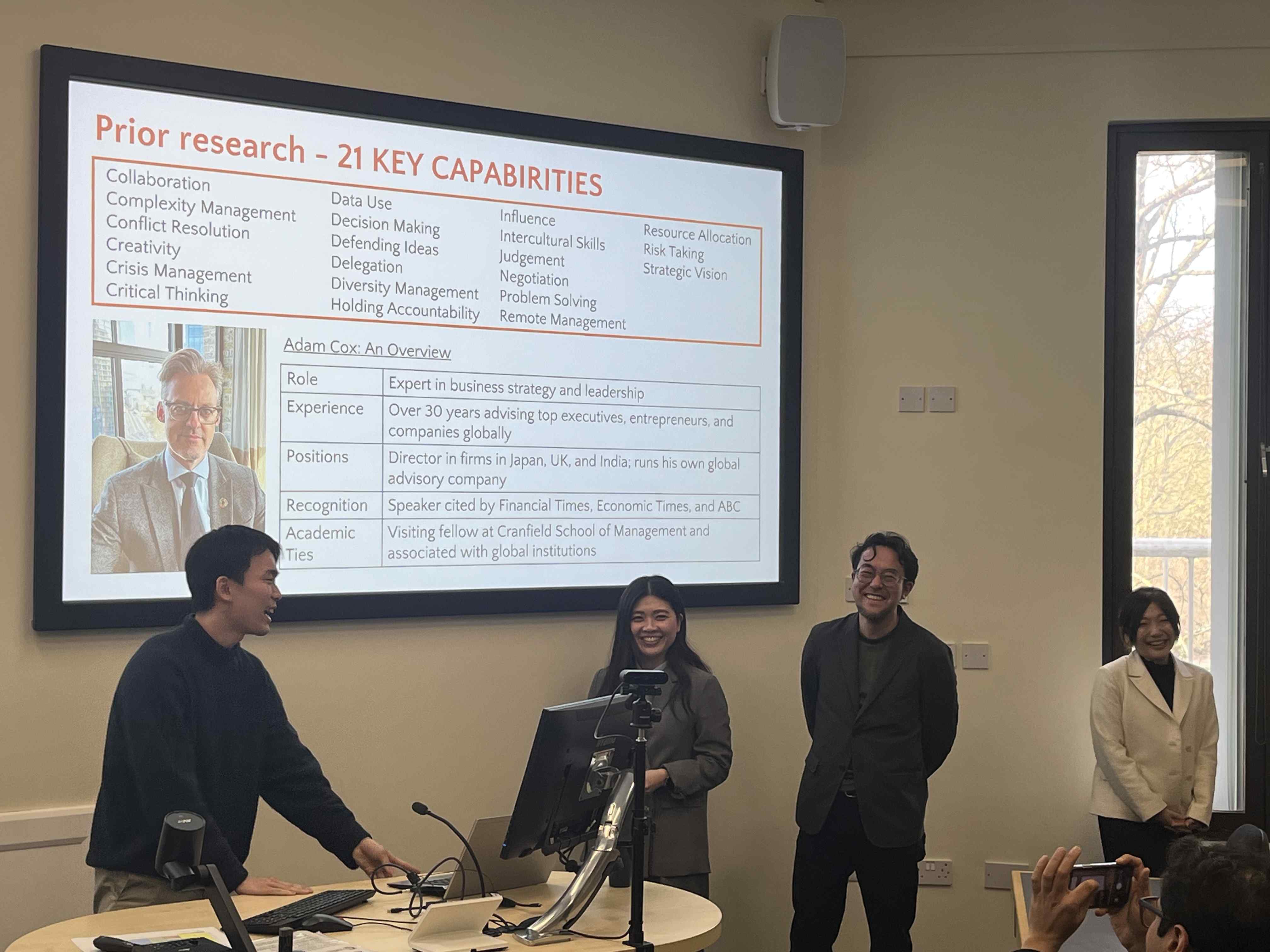

Group 3

齋藤 由織香

リーダーシップに関するプレゼンテーションでは、Group 3では渋沢栄一のエピソードから読み取る、日本の伝統的なリーダーシップについて発表を行いました。2024年7月に発行された日本の新1万円札の紙幣の肖像にも選ばれた渋沢栄一は、日本近代経済の父とも称され、生涯を通じて、500以上の企業を立ち上げた実績があります。渋沢栄一は、身分制度にとらわれず才能ある人が活躍できる社会の実現を目指しました。農民から自発的に護衛隊を募った若き日の判断力や、パリ万博滞在中の危機管理能力、明治政府での新たな制度設計、そして民間での企業の立ち上げによる経済基盤づくりなど、生涯を通じて社会に新たな価値を創り出してきました。これらのエピソードについて、渡英前にAdam Cox先生の講義で紹介された現代のグローバルリーダーの求められる21の能力と照らし合わせ、彼のリーダーシップについて分析をし、発表を行いました。当日は、Adam Cox先生からもコメントをいただき、リーダーの能力に関する理解をさらに深めることができました。渋沢栄一の姿から、時代を超えて求められるリーダーシップの本質を学ぶ、貴重な経験となりました。

Startup Weekend 〜国境を越えて学ぶ、挑戦と情熱の2日間〜

小宮 拓、清木 麻季子、横井 祐介

神戸大学MBAのイギリス研修の旅程終盤、私たちはCranfield大学で開催されたStartup Weekendに参加しました。このイベントは、起業家精神を育むことを目的に、世界中の学生や若手ビジネスパーソンが集まり、短期間でビジネスアイデアを構築・発表する体験型プログラムです。参加者はチームを組み、議論を通じてアイデアをブラッシュアップし、最終的に審査員に向けて英語でプレゼンテーションを行うものです。

神戸大学の参加メンバーは前半2日間に参加し、約40名の参加者のうちの一員として、8つのグループに分かれた活動に加わりました。各グループにはメンターがつき、デザイン思考を用いて「誰をターゲットにし、何の課題をどう解決するのか?」を出発点に、事業アイデアの創出に取り組みました。

初日の午後には、全11のアイデアが2分間のピッチとして披露され、神戸大学からも4つのアイデアが発表されました。多くの欧州参加者がSDGs(持続可能な開発目標)に関連した課題を自然に取り込んでおり、ビジネスと社会的意義を両立させる視点が強く根付いていることを感じました。新規事業のファンディングにおいてもSDGsとの接続が重視されているという点は、日本とのアプローチの違いを学ぶ良いきっかけとなりました。この2日間は、まさに挑戦と学びの連続でした。事業アイデアを考えるだけでも難しいのに、それを英語で議論・発表するという壁が加わり、正直、初めは脂汗と冷や汗が同時に噴き出すような感覚でした。しかし、神戸MBA生の底力はそこで終わりません。現地参加者のアイデアにも忌憚なく意見を交わし、一方で自らのアイデアを堂々と発信する姿が会場の空気を動かしていきました。

参加を通じて感じたのは、海外の参加者はまず行動し、まず試すというスタンスが非常に強いということです。粗削りでもまずは形にし、失敗しても再挑戦すればいい。そういったポジティブさと多動力が、議論の端々から伝わってきました。

一方で、日本人は臆してしまう傾向があるように感じる場面もありました。しかし同時に、日本人には一つのものを徹底的に磨き込む力や、深く考え抜く力があるとも感じました。この強みが、もっと大胆なチャレンジと結びつけば、日本からもより大きなイノベーションが生まれる。今回の体験は、そう確信させてくれるものでした。

また、完璧な英語力がなくても、相手の意図を尊重し合いながら対話を重ねれば、高い質のコミュニケーションは可能であることを実感しました。国籍や文化を越えたチームディスカッションの中で、それぞれの言葉の背景を理解しようとする姿勢が、意見の深さと説得力を支えていました。そしてその第一歩は、自らがオープンに自己開示することだったと強く感じています。

Startup Weekendは、起業に関心がある人だけでなく、世界に自分の考えを発信したい人、異文化の中で成長したい人にとって最適な機会です。勇気を出して飛び込んだ2日間は、新しい自分に出会い、これからのキャリアや生き方に深く影響を与えてくれる貴重な時間となりました。

このような素晴らしい経験をさせていただいたことに、心から感謝しています。

写真